DXとは?デジタル技術が日々進化する現代において必要な取組みを紹介

最終更新日:2025/09/20

デジタル技術がビジネスのあらゆる側面を変革する現代において、「デジタルトランスフォーメーション(DX)」は、もはや一部の大企業だけのテーマではありません。

特に、限られた経営資源を最大限に活用し、市場での競争力を高めたいと考える中小企業にとって、DXは単なる業務効率化を超え、未来を切り拓くための不可欠な戦略となっています。

DXは、デジタル化を手段として、企業文化、ビジネスモデル、そして顧客との関係性を根本から再構築する、まさに「第二の創業」とも呼ぶべき挑戦なのです。

今回は、このDXの本質を改めて深く掘り下げ、単にDXとは何かを説明するだけでなく、なぜ今、DXに取り組む必要があるのか、そしてそれがもたらす具体的なメリットを紹介します。

DXとは?その意味と定義

「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉は広く使われていますが、その真の定義と射程範囲は非常に広範です。

経済産業省による「データとデジタル技術を活用し、製品・サービス、ビジネスモデル、そして業務、組織、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」という定義は、DXが単なる技術導入ではなく、企業そのものの変革であることを明確に示しています。

この概念が初めて提唱されたのは2004年、スウェーデンのウメオ大学教授エリック・ストルターマンによるもので、当初は「ITが社会や人々の生活に与える影響」を考察する文脈で語られました。

しかし、スマートフォンやクラウド、AIといった技術の爆発的な普及により、ビジネスの世界で企業の存続と成長を左右するテーマへと進化しました。

日本と世界のDXの現状

海外、特に欧米では、単に最新技術を導入するだけでなく、それを使って顧客にどのような新しい価値を提供できるか、という視点からDXが進められてきました。

スタートアップだけでなく、歴史ある老舗企業も、顧客体験(CX)やビジネスモデルの根本的な見直しを通じて市場での優位性を再構築しています。

一方、日本においては、多くの企業が既存業務のデジタル化する、いわゆる効率化に留まってしまい、DXまで至らないケースが少なくありません。

これは、DXが単なるコスト削減ではなく、新たな投資を伴うリスクのある挑戦であると捉えられがちであること、また、既存の成功体験から抜け出せない組織文化が要因として挙げられます。

しかし、少子高齢化による労働力不足や、市場のグローバル化が進む今、DXは日本企業が生き残り、成長するための国家的な課題と位置付けられています。

類似用語との決定的な違い

DXを正しく理解するためには、混同されがちな類似用語との違いを明確にすることが不可欠です。

デジタイゼーション(Digitization)

アナログ情報をデジタルデータに変換するプロセスです。

例として、紙の書類をPDFにスキャンする、写真をデジタルカメラで撮影するなどがあげられます。

デジタライゼーション(Digitalization)

デジタル技術を活用して、既存の業務プロセスを効率化することです。

例として、社内の稟議を電子化するワークフローシステム、会議をWeb会議に切り替えるなどがあげられます。

デジタルトランスフォーメーション(DX)

デジタイゼーションとデジタライゼーションを包含し、それらを活用して、製品・サービス、ビジネスモデル、企業文化そのものを変革することです。

例として、音楽をCDからストリーミングサービスへの転換や、店舗販売に加え、オンライン販売への参入などがあげられます。

DXは、「デジタル化」の先にある「価値の再創造」そのものを指します。

DXが求められる4つの背景

DXが単なる一過性のトレンドではなく、多くの企業にとって喫緊の課題となっているのは、社会、経済、そして技術の多層的な変化が同時に起きているためです。

これらの背景を深く理解することで、DXへの取り組みが単なる流行の追随ではなく、未来に向けた戦略的な投資であることが見えてきます。

変化その1:顧客ニーズの多様化と高度化

現代の顧客は、画一的なサービスでは満足しません。

デジタル技術の普及により、いつでも、どこからでも、自分に最適な情報を手に入れられるようになった結果、個人の嗜好や状況に合わせた「パーソナライズされた体験」を強く求めるようになりました。

たとえば、ECサイトでのパーソナライズドマーケティングや、物流における即日配送は、もはや特別なサービスではなく、標準的な期待となっています。

これらのニーズに応えるには、顧客データをリアルタイムで分析し、個々の顧客に合わせたサービスを迅速に提供する仕組みが必要です。

これは、既存のビジネスプロセスを改善するだけでは実現できません。

変化その2:労働人口の減少と生産性の限界

日本では少子高齢化が急速に進み、労働力人口の減少は不可避な現実となっています。

2030年には約600万人以上が減少すると予測されており、一社当たりの労働力確保はますます困難になります。

このような状況下で企業が成長を続けるためには、「一人当たりの生産性」を劇的に高めるしかありません。

DXは、反復的な手作業をAIやロボットに任せたり、データに基づいて意思決定の質を高めたりすることで、人間がより創造的で付加価値の高い業務に集中できる環境を整えます。

これは、単なる業務効率化を超え、労働力という制約を乗り越えるための本質的な解となります。

変化その3:技術の急速な進化とアクセシビリティの向上

クラウドコンピューティング、AI、IoT、ビッグデータといった先進技術は、かつては大企業でなければ導入が難しかったものです。

しかし、クラウドサービスの普及により、これらの技術を低コストかつ短期間で利用できるようになりました。

これにより、中小企業でも大規模な初期投資をすることなく、DXの基盤を構築することが可能になりました。

技術がコモディティ化し、誰もがアクセスできるようになった今、その技術をいかに活用して独自の価値を生み出すかが、企業の競争力を左右する鍵となっています。

変化その4:グローバル競争の激化と市場のボーダーレス化

インターネットとデジタル技術の進化は、国境を越えた競争を加速させています。

越境ECやグローバルサービスの登場により、日本の企業は国内市場だけでなく、世界の競合と直接戦わなければならなくなりました。

例えば、海外のスタートアップが提供する革新的なサービスが、あっという間に日本の市場を席巻することも珍しくありません。

この激しい競争環境で生き残るためには、迅速な意思決定、柔軟なビジネスモデル、そして他社にない顧客体験を創出する能力が不可欠です。

DXは、このような市場のボーダーレス化に対応し、企業が生き残るための必須戦略と言えます。

これらの背景を踏まえ、次にDXに取り組む具体的なメリットやデメリットについて掘り下げていきましょう。

DX導入による主なメリットとデメリット

DXは単なる業務改善ではなく、企業全体の変革を伴うため、多くのメリットをもたらす一方で、乗り越えるべき課題も存在します。

ここでは、DXがもたらす価値と、その裏にあるリスクの両方を深く掘り下げていきます。

DX導入によるメリット

中小企業がDXに取り組むことで得られるメリットは、単なる効率化にとどまりません。

これらは、企業の競争力を根底から強化し、持続的な成長を可能にするものです。

業務の効率化と生産性の向上

単なるペーパーレス化だけでなく、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による定型業務の自動化や、AIによるデータ入力・処理の効率化は、人件費の削減だけでなく、社員をより創造的で付加価値の高い業務にシフトさせます。

たとえば、顧客データの自動収集・分析により、営業担当者は提案資料作成ではなく、顧客との対話に時間を割けるようになります。これにより、一人ひとりの生産性が飛躍的に向上します。

意思決定の迅速化と経営判断の精度向上

経営ダッシュボードやBIツールを導入することで、売上、在庫、顧客行動といった重要な経営指標をリアルタイムで可視化できます。

これにより、勘や経験に頼った意思決定から脱却し、データに基づいた迅速かつ精度の高い経営判断が可能になり、市場の変化に素早く対応し、競合よりも先に動くことができるようになります。。

顧客満足度の向上と新たな関係構築

DXは顧客との接点を根本から変えます。

CRM(顧客管理システム)やマーケティングオートメーションを活用することで、顧客一人ひとりの購買履歴や行動を分析し、パーソナライズされた情報やサービスを最適なタイミングで提供できます。

また、チャットボットやFAQシステムは24時間365日のサポートを可能にし、顧客エンゲージメントを高めます。

これにより、リピート率向上や顧客生涯価値、いわゆるLTVの最大化につながります。

新たなビジネスチャンスの創出

DXは、これまでのビジネスモデルの枠を超えた新しい収益の柱を生み出す可能性を秘めています。

例えば、小売業者がオンラインストアを開設して販路を拡大したり、製造業者がIoT技術を活用して製品をサービスとして提供する「サービタイゼーション」を実現したりできます。

データの活用や顧客との直接的なつながりを通じて、これまで見えなかった市場やニーズを発掘し、イノベーションを起こすことができます。

DX導入によるデメリット

多くのメリットがある一方で、DXはリスクや課題も伴います。

これらを事前に把握し、適切な対策を講じることが、DXを成功に導く鍵となります。

初期投資と継続的なコストの負担

システム導入、クラウド利用料、社員教育、外部コンサルティング費用など、DXは初期段階でまとまった投資が必要になる場合があります。

特に中小企業にとっては、その負担が経営を圧迫するリスクがあります。

導入費用だけでなく、運用のためのランニングコストや、技術の陳腐化に対応するための継続的な投資も考慮に入れる必要があります。

運用定着の難しさと組織文化の変革

新しいシステムやツールを導入しても、社員が抵抗感なく使いこなし、それが組織の文化として根付くには時間と労力がかかります。

従来のやり方への慣れや、変化への不安から、現場の反発を招くことも少なくありません。

この問題は、トップダウンでの強制ではなく、ボトムアップでの意見を取り入れ、DXのビジョンを共有する丁寧なプロセスを通じて解決していく必要があります。

既存業務との摩擦とプロセスの再設計

DXは既存の業務フローを根本から見直すことを意味します。

デジタルツールをただ導入するだけでは、かえって業務が複雑になったり、部門間の摩擦を引き起こしたりする可能性があります。

DXプロジェクトの初期段階で、業務プロセス全体を可視化し、最適なフローに再設計する作業が不可欠となります。

セキュリティリスクの増加と対策の必要性

クラウドサービスや外部のプラットフォームを連携させることで、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクは高まります。

データのデジタル化が進むほど、一度事故が起きた際の影響は甚大になります。

そのため、従業員のセキュリティ意識向上、多要素認証の導入、定期的な脆弱性診断など、高度なセキュリティ対策が必須となります。

こうしたデメリットを最小限に抑えるには、適切な準備と段階的な導入、そして何よりも全社的な意識改革が重要です。

DX推進に関わる人とその役割

DXは、特定の部門や個人の責任ではなく、企業全体が一体となって取り組むべき変革です。

変革を成功に導くためには、それぞれの役割を深く理解し、強力な連携体制を築くことが不可欠です。

ここでは、DXの推進を担う主要な関係者を「エンジン」に例え、その機能と役割を解説します。

変革の羅針盤を握る「経営者・経営陣」

DXという壮大な航海の羅針盤を握るのは、経営者や経営陣です。

彼らはDXを単なるツール導入で終わらせず、企業全体の変革へと導く船長としての役割を担います。

「なぜ、今、DXに取り組むのか?」という本質的な問いに答え、社員全員が共感できる明確なビジョンを設定し、その意義を繰り返し語り続ける必要があります。

また、事業部門の壁や既存の慣習といった航海の障壁を取り除くために、投資の決断、予算の確保、部門間の利害調整といった重要な役割も果たします。

彼らの強いリーダーシップとコミットメントなしに、DXは航海に出ることすらできません。

技術の心臓部となる「IT部門」

DXにおいて、IT部門は単なるシステムの管理者ではありません。

彼らは、経営ビジョンを実現するための技術的な心臓部となり、事業部門の課題を技術で解決するソリューションパートナーへと役割を変える必要があります。

最新のデジタル技術トレンドを常に把握し、事業部門のニーズを深く理解した上で、最適なツールやシステムを選定・導入します。

また、DXの基盤となる強固なITインフラを構築・管理し、サイバーセキュリティリスクに常に対応することで、企業全体が安心して変革を進められる環境を整えます。

彼らがビジネスの言語を理解し、事業部門と協働できるかが、DX成功の鍵となります。

変革の原動力である「現場のリーダーと従業員」

DXが成功するか否かは、現場で働く人々がどれだけ主体的に関わるかにかかっています。

彼らは、DXを机上の空論で終わらせず、日常業務に落とし込み、変革を駆動させる原動力そのものです。

日々の業務の中で感じている非効率性や、顧客が抱える真の課題を共有する彼らの声こそが、DXの出発点となるアイデアの宝庫となります。

新しいツールやシステムを率先して使いこなし、そのフィードバックを通じて改善を提案する彼らの存在が、DXの効果を最大化し、組織全体にイノベーションの火を灯します。

DX推進時に直面する共通課題と、その乗り越え方

DXは、単に新しい技術を導入するだけでは完結しません。

多くの企業が共通して直面する課題を事前に理解し、適切な対策を講じることが、プロジェクトを成功に導くための鍵となります。

課題その1:組織文化の壁

DXは、働き方や考え方そのものを変える挑戦です。

この変革に対し、社員は不安や抵抗感を抱きがちです。

新しいツールやプロセスへの拒否感は、多くの場合、変化への不安や、従来のやり方への慣れから生じます。

トップダウンの一方的な指示だけでは、現場の主体的な行動を促すことはできません。

この課題を乗り越えるには、「対話」と「共感」を重視した文化醸成が不可欠です。

まず、DXのビジョンと意義を丁寧に説明し、社員一人ひとりが「自分ごと」として捉えられるようにします。

さらに、現場からの声を積極的に取り入れる改善提案制度やワークショップなどの仕組みを設け、小さな成功体験を積み重ね、成功事例を社内で共有する文化を根付かせることが効果的です。

課題その2:人材不足の壁

DX推進を担うIT人材の確保は、特に中小企業にとって大きな課題です。

専門的な知識を持つ人材が不足しているため、新しい技術の導入や運用が滞りがちです。

外部からIT人材を雇用しようにも、コスト面や採用競争の激化から、思うように進まないのが現状です。

この課題を乗り越えるには、「内製化」と「外部連携」のハイブリッド戦略が有効です。

既存社員のリスキリングを進め、DXリテラシーを高めることが第一歩となります。

この際、特定の変革プロジェクトのリーダーや「チェンジ・エージェント」である変革推進者となる人材に集中的な研修を行うと効果的です。

同時に、自社にない専門知識やリソースは、外部のIT導入支援事業者やコンサルタントとの協業によって補うことで、人材不足の課題を克服できます。

課題その3:コストの壁

DXへの初期投資が重く感じられ、二の足を踏んでしまう企業は少なくありません。

ツールやシステムの導入、コンサルティング費用など、DXは短期間で大きな支出を伴う場合があります。

特に中小企業では、その投資対効果が不明瞭なままでは、経営判断が難しくなります。

この課題を乗り越えるには、「戦略的な投資」としてDXを捉え直すことが重要です。

まずは、IT導入補助金や、自治体が提供する支援制度など、利用可能な公的支援を積極的に活用して実質的な負担を軽減します。

同時に、DXがもたらす生産性向上による人件費削減、新たな収益源の創出などの長期的なメリットを数値で示し、具体的な費用対効果を明記したビジネスプランを策定することが成功の鍵となります。

全社で共有できる具体的なゴールを設定することで、コストを「無駄な出費」ではなく「未来への投資」として位置づけられます。

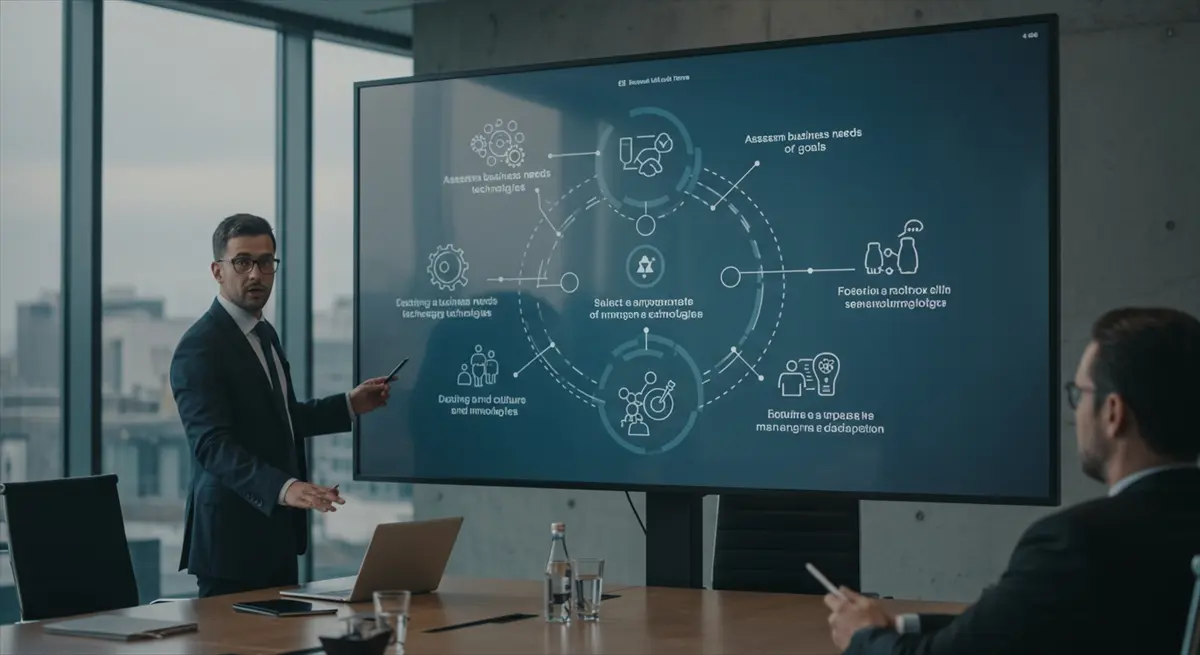

DXを成功に導くためのステップとコツ

DXは、単に最新技術を導入するだけでは成功しません。

それは、組織全体の意識を変え、新しい働き方を定着させるプロセスです。

ここでは、特に中小企業が陥りがちな落とし穴を避け、着実に成果を出すための実践的なステップとコツを紹介します。

現状の課題とビジョンを明確化する

DXの旅路を始める前に、まず「なぜDXが必要なのか?」という問いに答えを出すことが最も重要です。

単に「売上を上げる」「業務を効率化する」といった漠然とした目標では、チームは方向性を見失ってしまいます。

第一歩として、経営層が「5年後に顧客にどんな価値を提供したいか」という具体的なビジョンを策定し、現場の非効率な業務や顧客の不満といった「痛みのポイント」を徹底的に洗い出します。

これにより、DXの目的が明確になり、目指すべきゴールが共有できます。

小さく始めてスモールサクセスを積み重ねる

いきなり全社的なDXを目指すのは、失敗のリスクが非常に高くなります。

まずは、特定の部署や特定の業務など、影響範囲の小さい領域からスモールスタートを切ることをお勧めします。

例えば、「営業部門の報告業務を自動化する」、「特定の製品の在庫管理をデジタル化する」といった具体的なプロジェクトから始めます。

この小さな成功体験を積み重ねることで、従業員はDXの有効性を肌で感じ、理解と協力が自然と得られるようになります。

これが、組織全体のDXを加速させるための鍵となります。

現場の声を重視し、協働体制を築く

どんなに優れたツールやシステムも、現場で使われなければ意味がありません。

DXの主役は、あくまでも「現場で働く人々」です。

DXプロジェクトを進める際は、必ず現場の声を聴くプロセスを組み込みましょう。

ツールの使い勝手、新しい業務フローの課題、システムへの要望などを定期的にヒアリングし、そのフィードバックを基に改善を繰り返すことが重要です。

トップダウンでの導入ではなく、現場と共に創り上げていく「共創」の姿勢が、運用定着の成功率を飛躍的に高めます。

教育と継続的なサポートを怠らない

新しいシステムを導入しただけで終わってはいけません。

社員がデジタルツールを使いこなし、新しい働き方を身につけるためには、継続的な教育とサポートが不可欠です。

マニュアルの整備はもちろん、定期的な研修会や、疑問点をすぐに解決できる社内ヘルプデスクの設置などを検討しましょう。

DXの成果は、社員一人ひとりのデジタルリテラシー向上と比例します。

専門家や外部支援を賢く活用する

中小企業がDXの全てを自社だけで行うのは現実的ではありません。

ITコンサルタントや各分野の専門家、ソリューションベンダー、そして国や自治体が提供するIT導入補助金や支援制度など、外部の力を上手に借りることで、コストと時間を大幅に削減できます。

自社の強みを活かし、外部の専門性を借りるという賢い戦略が、スムーズなDX推進を実現します。

効果検証と改善サイクルを組み込む

DXは一度のプロジェクトで終わるものではなく、継続的な改善のサイクルです。

導入したシステムが本当に期待した効果を出しているか、定期的にKPIである重要業績評価指標を確認し、効果測定を行います。

そして、その結果を基に、次の改善策を立案します。

この「導入→検証→改善」のサイクルを組織に根付かせることで、DXを一時的なブームではなく、企業文化として定着させることができます。

規模に応じたDXの取り組み方

DXは、企業の規模によってその進め方や焦点が大きく異なります。

限られたリソースを最大限に活かし、着実に成果を出すためには、自社の規模に合った現実的な戦略を立てることが不可欠です。

「俊敏性とコスト効率」を最優先する小規模企業

小規模企業は、リソースが限られている反面、意思決定が迅速で、経営者と現場の距離が近いという強みがあります。

DXの第一歩は、この強みを活かし、最小限の投資で最大の効果を出すことにあります。

高額な初期投資を避けるため、月額課金で利用できるクラウドベースのSaaSツールを活用しましょう。

たとえば、タスク管理ツールや顧客管理システム(CRM)を導入し、紙やExcelで行っていた非効率な業務をデジタル化するだけでも、大きな時間の節約になります。

また、IT導入補助金のような公的支援を積極的に活用することで、コスト負担を軽減できます。

IT専門人材の確保が難しいため、外部のITコンサルタントや地域のIT支援事業者と連携し、専門家の知見を借りながら進めることが賢明です。

「部門連携とプロセスの最適化」に焦点を当てる中規模企業

中規模企業は、各部門に一定の専門性を持つリーダーが存在し、DXの対象となる業務範囲も広くなります。

この段階では、部門ごとの個別最適化を図りつつ、将来的な全社連携を見据えた取り組みが重要です。

まずは、各部門のリーダーが自部門の課題を洗い出し、それぞれの部門に合ったデジタルツールを導入します。

たとえば、営業部門はSFA(営業支援ツール)、人事部門はクラウド型人事管理システムといった形です。

同時に、部門間のデータ連携を意識し、将来的にはこれらのシステムを統合できるような計画を立てておくと良いでしょう。

社内にDXを専門に担当するIT担当者やDX推進リーダーを配置し、彼らが中心となり、社内教育や外部研修を通じて、従業員全体のデジタルリテラシー向上を図ります。

「全社戦略と組織変革」を推進する大規模企業

この規模になると、全社的な視点でのDX戦略が不可欠になります。

部門間の壁を越え、組織全体を最適化する包括的なアプローチが求められます。

経営層が主導するDX戦略を策定し、事業、IT、人事を横断する専門のプロジェクトチームを設置します。

このチームが、全社的な業務プロセスを再設計し、ERP(統合基幹業務システム)や全社的なデータ統合プラットフォームといった大規模システムの導入を計画します。

技術導入だけでなく、組織変革と人材配置の見直しを同時に進めることが重要です。

DXの推進を人事評価に組み込む、デジタルスキルを持った人材を積極的に採用・育成するなど、組織全体としてDXを後押しする仕組みを構築します。

DXはゴールではなく、終わりのない旅

DXを成功させるための最大の秘訣は、それを「継続的な取り組み」として捉え、組織に定着させることです。

技術や市場の環境は日々、驚くべき速さで変化しており、今日の最先端技術も明日には陳腐化する可能性があります。

そのため、一度のシステム導入で満足していては、すぐに時代に取り残されてしまいます。

DXは、常に改善と最適化を求められる、終わりなき旅なのです。

定着と進化を両立させる

DXの初期段階は、新しいシステムやプロセスに慣れることが優先されます。

しかし、真の価値は、その後の「活用」と「進化」によって生まれます。

導入したツールが日々の業務に溶け込み、社員がそれを使いこなせるようになったら、次のステップはPDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回し、活用度をさらに高めることです。

たとえば、データ分析ツールを導入したら、次にそのデータを活用して顧客体験をパーソナライズする施策を打つ、といったように、継続的に「次の打ち手」を考え実行していくことが重要です。

DXを組織文化として根付かせる

DXを単なるプロジェクトで終わらせないためには、それを全社的な考え方、つまり組織文化として浸透させる必要があります。

これには、継続的な教育と、社員が自由に意見を交わせる対話の場が不可欠です。

新しい挑戦を奨励し、たとえ失敗してもそこから学ぶことを良しとする「心理的安全性」の高い風土を醸成することで、社員は自律的にDXを推進するようになります。

こうした変革を楽しむ文化が、DXの継続を支える最も強力な土台となるのです。

まとめ

デジタルトランスフォーメーション(DX)は、単なる「IT化」ではなく、ビジネスの在り方そのものを見直す取り組みです。

中小企業にとっても、今や他人事ではなく、自社の未来を切り開くための重要な一手となっています。

次のポイントを押さえて、着実に進めていくことが大切です

・DXの本質は「価値創造」と「競争力の強化」

・小さく始めて、大きく育てる戦略が効果的

・外部支援や補助金の活用でリスクを抑える

・DXは一過性のプロジェクトではなく、継続的改善のサイクルである

まずは社内の現状を把握し、小さな改革から始めてみてはいかがでしょうか。

無料の診断ツールや公的機関の相談窓口を活用するのも良い一歩です。

DXは、今日からでも始められる未来への投資です。